こんにちは、みたレポ管理人です。

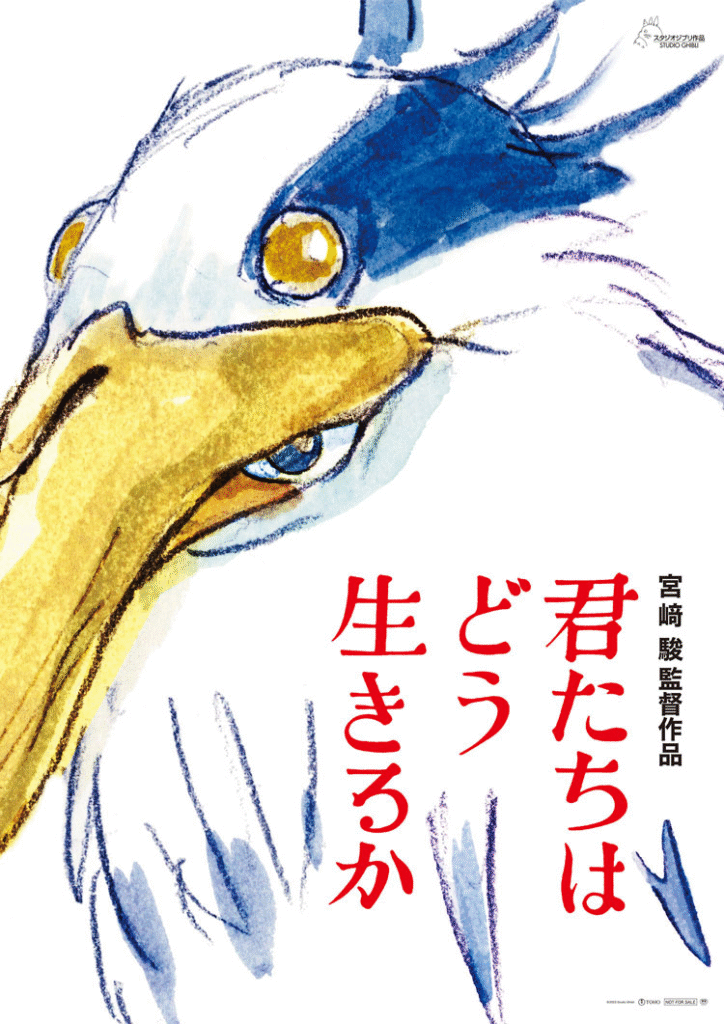

今回は原作・脚本・監督宮﨑 駿

スタジオジブリ制作の『君たちはどう生きるか』について、映画全体のテーマや“気になる描写”を徹底的に考察していきます。

この作品、正直……「難しすぎてよくわからなかった」という声がかなり多いです。筆者自身も初見では戸惑いました。

本記事では、「簡単に全体像をつかみたい人」や、「石や人形、インコ、産屋など意味深なシーンが気になっている方」に向けて、できる限りやさしく・わかりやすく・深くお届けします。

※この記事はネタバレを含んでいます、

君たちはどう生きるか 考察|作品全体のテーマとは?

まず最初にこの作品の根本的な問いを確認しましょう。

『君たちはどう生きるか』は、宮崎駿監督が引退作として世に問うた“生きることそのもの”への問いかけです。

この映画には明確なストーリーラインや説明的なセリフが少なく、観る人によって印象や解釈が大きく変わるのが特徴です。

君たちはどう生きるか 考察 簡単に|ざっくり言うとこういう話

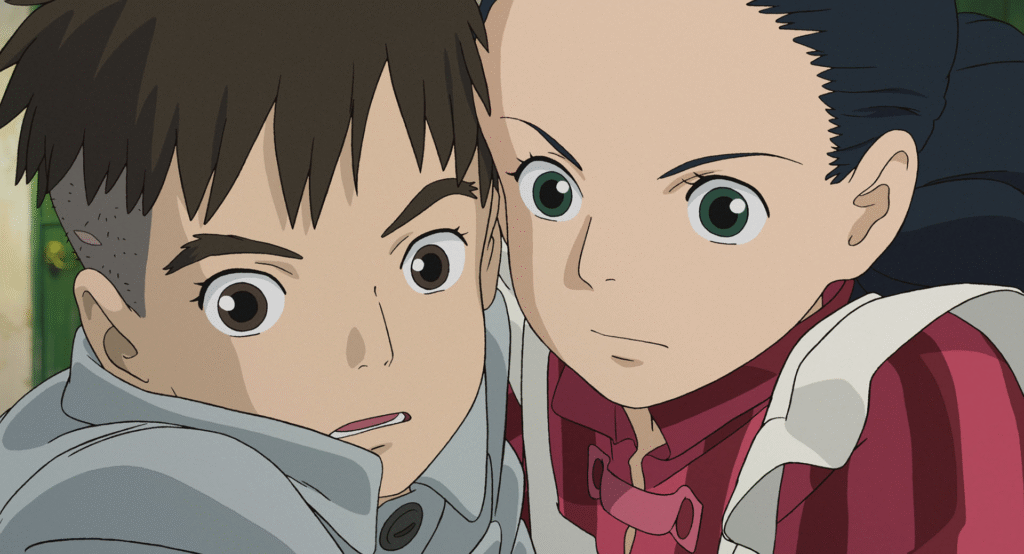

物語を簡単にまとめると、「戦争と喪失を経験した少年・眞人(まひと)が、異世界を通じて“自分の意思で生きること”を学ぶ物語」です。

父の再婚、母の死、馴染めない学校──。現実の世界で居場所を失った眞人が、異世界で石や鳥、人形などに導かれ、やがて“遺された者としてどう生きるか”を選び取るまでが描かれます。

ポイントは、答えを与える映画ではなく、「問いを残す映画」だということ。

あえて説明を排除し、感情で読む物語として成立しています。

君たちはどう生きるか 考察 気持ち悪い|なぜ「不気味」と感じたのか

この映画には「気持ち悪い」「怖い」「不快だった」という感想がSNSなどでも目立ちました。

その原因は大きく3つあります:

- 人形や鳥など“人間でない存在”が主役になる場面が多い

- 動きや音の演出がリアルすぎて不気味(不協和音やカクついた動きなど)

- 異世界の倫理や論理がわからず、不安になる

この“不気味さ”は、あえて観客に「考えさせる余白」を作るための演出です。

不安や違和感こそが、この映画における「問い」の一部であり、それを乗り越えることで、眞人と一緒に“どう生きるか”を考えさせられる構造になっているのです。

君たちはどう生きるか 考察|シーン別の意味を深読み

この章では、特に印象的だったシーンやモチーフについて、個別に深掘りしていきます。

意味がよくわからなかった方や、「あれってどういうこと?」とモヤモヤが残った方に向けて、筆者なりの考察を交えながら解説します。

君たちはどう生きるか 考察 石|“語りかける石”は何を意味する?

物語の中盤以降、眞人が石に話しかけられるシーンが何度か登場します。

この「語りかける石」は一見すると不可解ですが、“魂の記憶”や“他者の声”の象徴として読み解くことができます。

石は死者や過去の存在とつながる媒体であり、宮崎駿監督が伝えたい「命の重なりと継承」を象徴しています。

また、物語の中で「石を置く行為」が儀式的に繰り返されることで、“存在の証”を物質として残す意味合いもあると考えられます。

つまり石とは、“記録”であり、“声なき声”であり、生者と死者をつなぐ鍵なのです。

君たちはどう生きるか 考察 人形|“守る存在”としての意味と不気味さの正体

本作に登場する赤い人形たちは、観客に強烈なインパクトを残しました。

異世界の住人として眞人に付き添い、時に不気味に、時に優しく動くその姿は、「気持ち悪い」と感じた人も多いかもしれません。

しかし、実はこの人形たちには“守護”や“つながり”の象徴としての意味が込められています。

その代表的な場面が、キリコが眞人に渡した「他の婆やたちの人形」。

彼女はそれを「お前を守ってくれる」と語ります。

つまりこの人形たちは単なる異世界の存在ではなく、過去の記憶や人々の思いが宿った“お守り”のような役割を果たしているのです。

また、言葉を発さず、無表情で動くという描写もポイントです。

これは人間の感情や意図が“見えない”状態を視覚化したものであり、「誰かの思い」が形だけ残ることの寂しさや不気味さを強調しています。

つまり、人形は記憶・守り・孤独・死者との対話といった複数の意味を併せ持つ、非常にメタファー性の強い存在だと読み解けます。

見た目の印象だけでなく、眞人が何度も人形と視線を交わす描写には、「人は一人ではない」というメッセージが込められているのではないでしょうか。

君たちはどう生きるか 考察 インコ|なぜ巨大化したのか?

多くの観客が驚いたシーンの1つが、異世界でインコたちが巨大化し、襲ってくる場面。

この描写は非常に寓意的で、「身近な存在が脅威に変わる」という恐怖を表しています。

現実では可愛く見える存在(小さなインコ)が、集団で行動し、大きな力を持つとどうなるか──。

これは、群衆心理の暴走や、無自覚な悪意を象徴しているとも考えられます。

つまり、「善良に見えるものが、状況によって恐怖に転じる」というメッセージなのかもしれません。

さらに言えば、自分自身が“力”を持ったとき、他者をどう扱うのかという逆説的なテーマも重ねられているように感じました。

君たちはどう生きるか 考察 夏子|継母の立ち位置が意味するもの

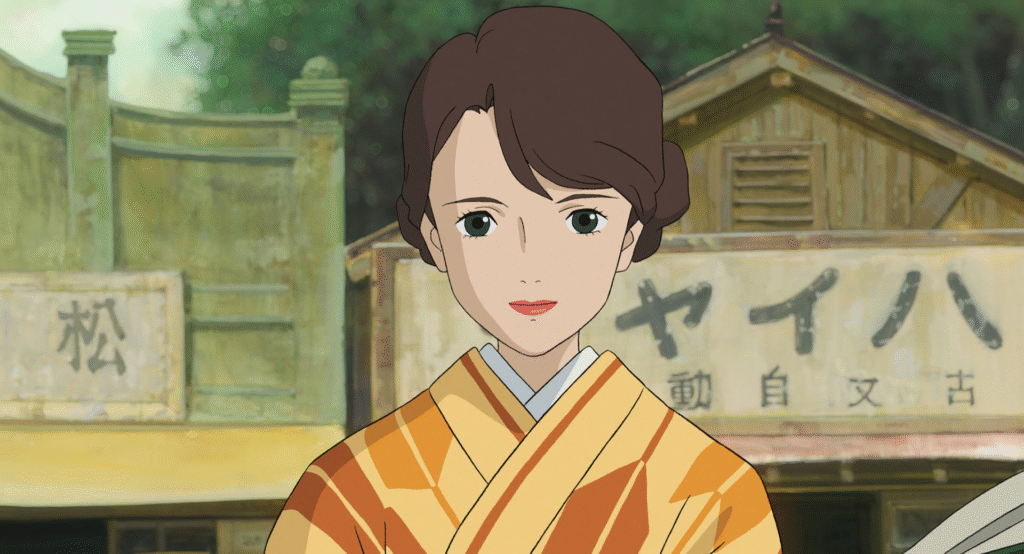

夏子は、眞人にとって母ではなく継母の立場です。しかし物語の中で彼女は、命を宿す存在として“母性”そのものとして描かれていきます。

これは「血縁によるつながり」ではなく、“関係の中で築かれる親子”を示しているように思えます。

実際に、夏子は物語の中でほとんど強く語ることはありません。それでも彼女の存在は、眞人の選択や帰る場所に大きな影響を与えています。

つまり夏子は、“母”の代替ではなく、「いま、ここで命を託せる誰か」として描かれています。

それはまさに、本作のテーマでもある「自分で選びとるつながり」の象徴だと考えています。

君たちはどう生きるか 考察|産屋と“継承”の意味

物語の終盤、眞人は異世界の核ともいえる「産屋(うぶや)」に足を踏み入れます。

このシーンは美しくも不気味で、象徴に満ちており、多くの観客が「どういう意味だったの?」と戸惑った場面でもあります。

君たちはどう生きるか 考察 産屋|“生まれ変わり”の装置としての役割

産屋とは、本来「命の誕生の場所」を意味します。

本作ではこの産屋が、“物語と世界を保つ重し”として存在しており、強烈にメタ的な役割を担っています。

つまりこれは「世界そのものが、誰かの意思によって維持されている」ことの象徴。

この異世界が眞人の大伯父の作った“理想世界”であるように、この世界を“受け継ぐか、壊すか”を選ぶ場面が、産屋なのです。

眞人は最終的に、「継がない」と言います。

これは、過去を否定するのではなく、“自分の意思で生きる”という独立宣言だと受け取りました。

君たちはどう生きるか 考察 自分で生きるとは|遺志を継ぐことと“反抗”の意味

映画タイトルの「君たちはどう生きるか」は、吉野源三郎の原作からきていますが、

その“問い”に対して、宮崎駿は「自分で選べ」という返答を用意しています。

親の意志、社会の価値観、過去の遺産──。それらをただ受け継ぐのではなく、

疑い、立ち止まり、納得して、選び取る。それがこの映画の“生きる”というテーマの核心です。

眞人は最後に「自分の現実に戻る」ことを選びます。

それは逃げることではなく、“責任を持って向き合う”という、大人への入り口なのかもしれません。

まとめ|君たちはどう生きるか 考察の結論

ここまで、『君たちはどう生きるか』の世界を通じて、石、人形、インコ、夏子、産屋などの象徴的な要素を考察してきました。

この作品は、ひとことで言えば「誰かの声に流されず、自分で考えて生きる」ことの大切さを描いた物語です。

難解に感じた方も多いと思いますが、正解のない問いと出会う体験こそが、本作が観客に与えた最大のギフトなのではないでしょうか。

最後にひとつ、宮崎駿監督がこの映画に託したと思われるメッセージを借りて、この記事を締めます:

「継がなくていい。

でも、お前は“お前の世界”を作れ」

——君たちは、どう生きますか?